皆さん、窓の掃除はどれくらいの頻度でしていますか?

特に、「サッシの掃除は年末の大掃除の時にまとめてやる!」という方は多いと思います。

久しぶりの掃除でカビだらけのサッシを見て愕然としませんか?

そこで、カビを綺麗に取る方法を紹介します。

目次

窓の掃除方法を場所別に解説

「窓の掃除」と聞くと、まず窓ガラスが思い浮かびます。

しかし、窓ガラスだけではありません。

サッシはどうですか?

ほこりやゴミよって真っ黒になっていませんか?

もしかしたら、小さな虫の死骸もあるかも知れませんよ。

窓の掃除でやるべき場所を3つに分けて1つずつ解説していきます。

- 窓のサッシ

- 窓ガラス

- 窓枠のゴムパッキン

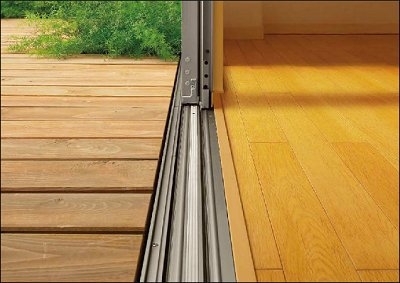

窓のサッシの掃除方法

窓のサッシには、知らないうちにほこりやゴミがたまっています。

ほこりやゴミをそのままにしておくと、窓のガラスが結露し、その水分をほこりが吸ってしまいます。

すると、カビがどんどん増えてしまいます。

窓のサッシの掃除って端の方まで上手く掃除ができず一苦労しますよね。

そんなときは割り箸と使うと便利ですよ。

またカビが生えてしまった場合は専用スプレーを使うとラクにお掃除できますよ。

それぞれの方法を紹介しますね。

割り箸を使った場合

- 割り箸

- キッチンペーパー(ティッシュペーパー)

- 輪ゴム

- 綿棒

- 歯ブラシ

- つまようじ

- キッチンペーパー(ティッシュペーパー)を割り箸に巻き付ける。

- 汚れをこすり落とす。

- 細かい隙間や角は、綿棒、歯ブラシ、つまようじを使い汚れをかき出す。

窓のサッシを数年ぶりに掃除した!割り箸でごっそりホコリ人形が出来た(笑)

— ポル寝たりうむ (@poldq10) May 3, 2019

家にあるもので簡単に窓レールを掃除する方法

ティッシュ・割り箸・輪ゴムこれでサッシのお掃除はOKhttp://t.co/SQsaiO2h0V— 暮らしネタ帳 (@momokakorohi) May 14, 2014

カビがなかなか取れない場合

カビがなかなか取れない時は、カビ取り剤を使ってみましょう。

窓のサッシ以外に、お風呂場や台所にも使える面白い名前のカビ取り剤はこちら↓↓

引用:Amazon公式サイト

家の窓枠に発生した黒カビに悩まされて買ったカビ取り侍。試しに吹き付けてみたら驚くほどカビが取れてすぐ綺麗になる。今度は木枠に吹き付けてよう。カビが気になる人はネットで売ってるから買って吹き付けるべし。#カビ取り侍 pic.twitter.com/uPtFzoEwYR

— こぱ (@pacopaco0713) March 16, 2019

窓ガラスの掃除方法

窓ガラスは新聞紙を使うと綺麗になることを知っていますか?

掃除用具を買い足す必要がないので新聞紙なら安上がりですね。

また洗剤を使うとラクにお掃除できますよ。

窓ガラスの掃除方法を新聞紙を使った場合と洗剤を使った場合の方法を説明します。

洗剤いらず!新聞を使った場合

- 新聞紙をぐしゃぐしゃに丸めて新聞ボールを作る。

- 新聞ボールをぬるま湯に浸し軽く絞る。

- 窓の上のほうから水拭きをする。

下のほうから拭くと水が垂れて二度手間になるので上のほうから拭きます。

- 乾いた新聞ボールで乾拭きする。

拭いた跡が残らないようにするために水拭きをしたらすぐに乾拭きをします。

新聞紙は繊維がとても粗いので、汚れを絡め取りやすくなります。

新聞紙の文字に使われているインクは、艶出し効果があります。

なお窓ガラスの内側にも外側にも使えますよ。

【窓ガラスをきれいに掃除する方法】必要なのは新聞紙だけ!!濡れた新聞紙で拭いたあと乾いた新聞紙でから拭きすると、インクの力でガラスはピカピカになっちゃいます!!冬の結露がひどい時期は夜寝る前に新聞紙を窓にはっておくと、結露が垂れるのも防げるし、翌日掃除も簡単にできちゃう♡

— shinnkonn (@ssmgntm) November 6, 2012

窓ガラスや鏡は「新聞紙」を水でぬらして磨けばピカピカになるし繊維残りもしないし、掃除道具もバケツもいらないので、ただ新聞を濡らして毎日少しずつ磨いてゴミ箱ポイ!で、一週間で家中が見違えるほどきれいになるよ!https://t.co/S0215wxg8i#アドベント大掃除 pic.twitter.com/am0Jih6M1k

— nanapi (@nanapi) February 15, 2017

洗剤を使った場合

引用:花王公式サイト

新聞紙以外の方法で窓ガラスを綺麗にするには、洗剤を使います。

- 洗剤(マジックリン)

- タオル

- スクイージー

- マスク

- 窓全体に洗剤(マジックリン)を吹きかけます

- タオルで乾拭きをする

- スクイージーで拭き取る

掃除中にカビの胞子が飛ぶ可能性があるため、マスクをするといいでしょう。

窓の上のほうからタオルで乾拭きをするだけで綺麗になります。

ガラスマジックリンは、二度拭きの必要がないのでとっても楽ですね。

窓に吹きかけた時に液だれしにくい泡タイプのスプレーです。

↓みなさんお馴染みのガラスマジックリンはこちら。近くの薬局でも買えますよ↓

タオルの繊維残りが気になる方は、スクイージーを使うと簡単です。

軽くて小回りがきくから使いやすいスクイージーはこちら↓↓とっても人気のある商品ですよ。

昨日も窓掃除したけど、ガラスマジックリンが気になって買ってやってみたらめちゃいい! pic.twitter.com/Nknft3r0qO

— 縁側ちゃん (@natsumi_285) December 15, 2019

取っ手があるので、手も汚れず疲れにくいです。

家に一つはあるといいですね。

窓ガラスの汚れの原因

窓ガラスの汚れは、ガラスの内側と外側で原因が違います。

窓ガラスの内側の汚れの原因は、手垢、ほこり、油汚れなどが多いです。

窓ガラスの外側の汚れの原因は、花粉、砂、泥、黄砂、雨、車の排気ガスなどが多いです。

窓ガラスの外側には、砂や泥がついています。

そのまま洗剤をかけたり、濡らした雑巾で拭くと汚れに水分を与えることになります。

その結果、汚れが塊になり掃除がしにくくなります。

そのため乾いた新聞紙や使わなくなったでストッキングで汚れを落とします。

ゴムパッキンの掃除方法

ゴムパッキンの汚れは家にあるものを使ってカンタンにお掃除できますよ。

汚れが目立つ部分なので、お掃除すると見違えるほどキレイになりますよ。

なおゴムパッキンの掃除方法は軽い汚れの場合とカビが発生している場合で違います。

それぞれの掃除方法について紹介しますね。

軽い汚れの場合

- 中性洗剤(食器用洗剤)

- スプレー容器

- 雑巾(2枚)

- マスク

- 中性洗剤(食器用洗剤)を薄めてスプレーします。

- 5分くらいおいたらよく絞った雑巾で汚れを拭き取ります。

- 乾拭きをしてすぐに乾燥させます。

軽い汚れならば中性洗剤で落ちます。

中性洗剤とは、食器用洗剤のことです。

カビが発生している場合

「窓のゴムパッキンにカビが発生してしまった」という経験がある方は多いと思います。

ゴムパッキンのカビは頑固でなかなか落ちません。

- 塩素系のカビ取り剤

- 雑巾(2枚)

- マスク

- ゴム手袋

中性洗剤で落ちない頑固なカビの場合は、塩素系のカビ取り剤を使用しましょう。

塩素系のカビ取り剤にゴムパッキン用のカビキラーがあります。

この商品は、ジェルタイプなので薬剤が垂れるのを防いでくれますよ。

引用:Johnson公式サイト

- カビが生えている場所にカビキラーを塗る

- 15分~30分おいたらよく絞った雑巾で汚れを拭き取ります。

- 乾拭きをしてすぐに乾かします。

窓のゴムパッキンのカビ、ここの家に入居した時から気になってて、普通のカビキラーで掃除したりしてたけど中々綺麗にならなくて( ToT )ゴムパッキン用カビキラー買って掃除したらピカピカ、、( ☉_☉)

ジェルやしたれへんし、最強なんですけど pic.twitter.com/s50Vr1cFEx— か な ☺︎︎ (@kana123456710) June 10, 2018

サッシのゴムパッキンがカビてたんで、藁にもすがる思いで、ゴムパッキン用カビキラー使ったら、ものの30分ですっかり綺麗になったんごー!!!

380円くらいでウハウハですわー! pic.twitter.com/MGJJkTBpL1— よっしーちゃん (@chan_yosshy) January 19, 2019

窓のカビを予防するには

目に見える黒いカビは、最大限まで成長した状態だということは知っていますか?

カビが生えていないと思っている場所にもカビの根っこが生えているのです。

目に見える汚れだけでなく、しっかりと殺菌をしないとカビはすぐに再発してみんなを困らせます。

カビには好む条件があります。

条件が合うと、カビは少しずつ成長をはじめていきます。

- 温度

25℃前後を好みます。 - 湿度

75%以上を好みます。 - 栄養

ほこり・ゴミ・髪の毛など。カビは雑食なので、何でも栄養にしてしまいます。

それでは、窓のカビを予防する方法を3つに分けて説明していきます。

- 窓を開けて換気をする。

- エタノールでカビを付きにくくする

- 結露対策をしてカビを付きにくくする。

窓を開けて換気をする

一番簡単な対策は換気をすることです。

窓を開けて換気をすることで温度や湿度を調整することができます。

窓やドアを2ヶ所以上開けて空気の通り道を作る事が大切ですよ。

空気を通して湿気をこもらせないようにしましょう。

雨の日は除湿器を使ったり、エアコンのドライ機能を使うといいですよ。

エタノールでカビを付きにくくする

月に一回はエタノールを吹きかけて窓の掃除をするといいでしょう。

エタノールは、除菌や消毒の効果があります。

あらかじめ除菌しておくことで、カビが発生しにくくなります。

頑固な汚れが付きにくい環境を維持できるといいですね。

無水エタノール

無水エタノールとは、字のごとく、水で薄めていないエタノールのことです。

エタノール成分が100%なのでとても濃度が高いです。

消毒用エタノール

消毒用エタノールとは、エタノールの濃度が約70~80%のものをいいます。

この濃度が一番カビに効くと言われています。

そのため、名前も「消毒用」なのですね。

こちらは、無水エタノールと違って薄める必要がないのでとても楽ですね。

おすすめの消毒用エタノールは乳酸カビトリーナーです↓

天然植物由来のエタノールで、「水に流されにくい」特殊処方で作られたものがなんですよ。

水に流されにくいので、結露にも強いということですね。

成分に含まれるエタノールが除菌と消毒をしてくれます。

水に流されにくい特殊処方のため、有効成分がしっかり定着し、一度スプレーすれば効果は3か月持続すると言われています。

結露対策をしてカビを付きにくくする

窓の結露はどんな時に見かけますか?

寒い冬で部屋の中が暖かい時に窓を見てください。

結露ができていると思います。

なぜ結露ができるのでしょうか??

結露ができる原因

室内と室外の温度の差が激しいと結露ができます。

カビは、水分とほこりを栄養にして発生するため、結露ができるとカビが発生しやすくなります。

室内と室外の気温差を小さくする方法

結露を防止するには室内と室外の気温差を小さくすることが重要ですね。

では、気温差を小さくするにはどうしたら良いのでしょう。

- 暖房器具は窓から離しておく。

- 室温を上げすぎないようにする。(冬場)

- 扇風機などを窓に向けて当て、窓付近の空気を停滞させないようにする。(夏場)

- 日中は通気性のあるレースのカーテンにする。

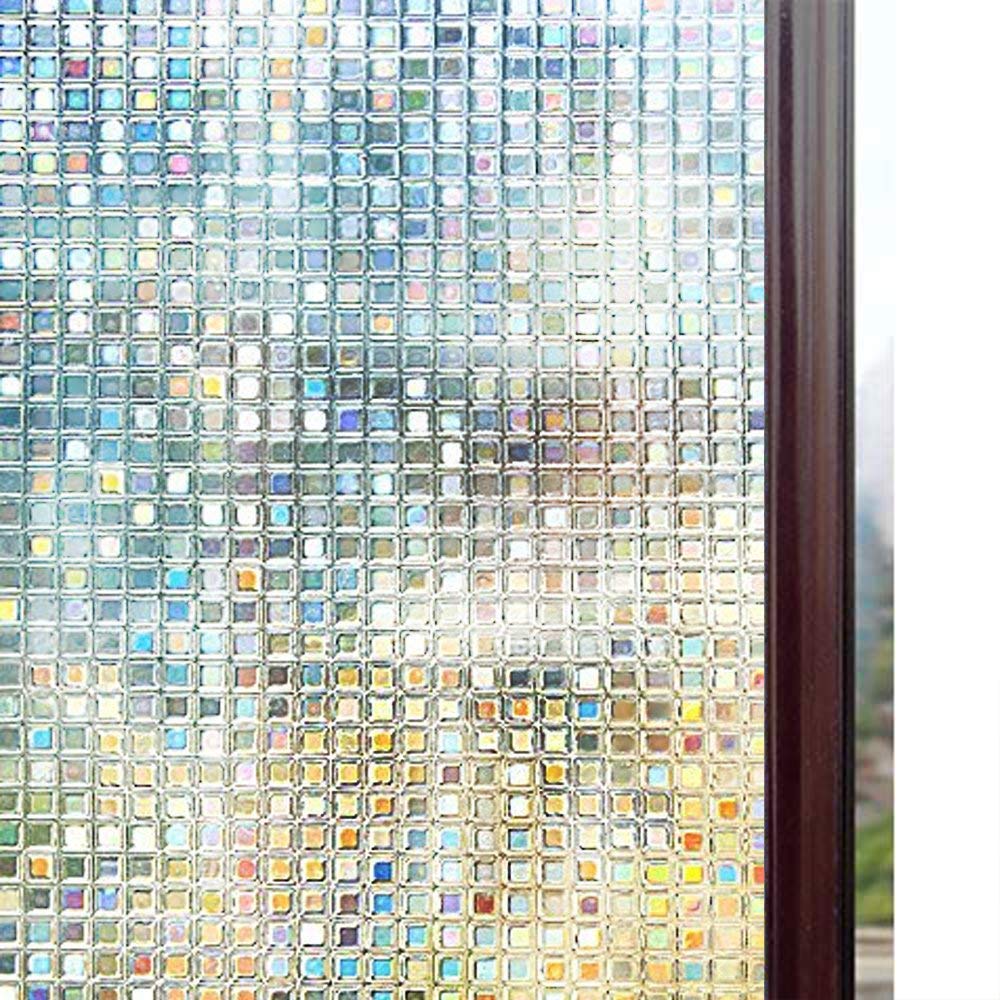

- 結露防止シートを貼る。

おすすめの結露防止シート

結露防止シートは、窓に貼って断熱性を高めることができます。

結露は、室内と室外の温度差で発生するため、断熱性を高めれば結露の予防に繋がります。

結露防止シートを貼ることにより、外の熱や冷気が伝わりにくくなるのです。

↓ステンドグラス風で外から中が見えないものもありますよ↓

引用:Amazon公式サイト

窓の下のほうに貼って結露を吸い取ってくれる商品もあります↓↓

引用:Amazon公式サイト

窓のカビが身体に及ぼす影響

窓のカビって本当に嫌になりますよね。

カビは、少なくとも3万種類以上あると考えられています。

よく耳にするかカビは、黒カビ、青カビ、赤カビ、白カビだと思います。

特に青カビは種類が多く、300種類以上あると言われています。

窓に発生するカビは黒カビです。

黒カビは、結露ができる場所や湿気が高い場所に多く発生します。

カビをそのままにしておくと、空気中に胞子を出し続けるため、喘息やアレルギー性肺炎などの病気になる恐れがあります。

花粉症と同じで、くしゃみが出たり、目が痒くなったりします。

外に出たらその症状がなくなるようなら、カビによるアレルギー性肺炎の可能性があります。

まとめ

- 窓の掃除には、ガラス、サッシ、ゴムパッキンがあります。

- 身近にある新聞紙や割り箸を使って掃除をすることができます。

- カビを防ぐためにもカビの嫌がる環境づくりをしましょう。

- カビで体調を崩すこともあります。

カビはなかなか落ちないという先入観があります。

しかし、正しい掃除方法を学びカビを落としたら毎日を気持ちよく過ごせますよ。

家族がカビのせいで体調を崩したらとても悲しいですね。

家族が健康でいられるように窓のカビ取りも意識して行っていきましょう。

他にも窓の掃除方法を詳しく解説したサイトがありますよ。ぜひ参考にしてください↓↓